Guillaume Doizy, "La censure du dessin de presse : de la répression aux multiples pressions", Constructif 2020/2 (N° 56), pages 9 à 14.

En avril 2019, le New York Times décidait de ne plus publier de dessins éditoriaux dans son édition internationale. Quelques semaines plus tôt, le journal avait inséré dans sa page « opinions » un cartoon d’un caricaturiste portugais, figurant le président américain Donald Trump coiffé d’une kippa et tenant en laisse le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, animalisé pour l’occasion en chien avec une étoile de David à son collier.

(Fig 1 : Dessins d’Antonio Antunes, publié par syndication par le New York Times dans son édition du 25 avril 2019)

Si le dessin n’a suscité aucune polémique au Portugal, lieu de sa première parution, sa republication par le New York Times a entraîné une vague d’indignation d’abord dans le premier cercle autour de Donald Trump, puis rapidement au-delà. Dans les jours qui ont suivi, face aux pressions, le journal a qualifié le dessin d’antisémite et digne des pires productions nazies, avant finalement donc de s’abstenir dorénavant de recourir au travail des dessinateurs éditoriaux. Au-delà de la question de l’antisémitisme, débats et prises de position dans les médias se sont alors focalisés sur les problématiques de censure, d’autocensure et de liberté d’expression. Pour le dessinateur suisse Chappatte et nombre de journalistes, l’abandon du dessin par ce journal est indéniablement un signe de recul de la liberté d’expression. Est-il néanmoins pertinent, dans ce cas, d’invoquer la censure ou l’autocensure, la direction du journal ayant effectué un choix en conscience, sans qu’aucune loi liberticide n’impose cette décision éditoriale ? Un journal qui publie des dessins de presse est-il plus démocratique qu’un autre faisant le choix de s’en abstenir puisque, comme le dit Plantu, le dessin de presse est le « baromètre de la démocratie » ? S’il n’est pas simple de cerner les causes et les effets de la censure et de l’autocensure de nos jours, pour les périodes plus anciennes, la définition s’avère plus aisée. Néanmoins, si le dessin satirique provoque de tels débats, c’est d’abord et avant tout du fait de sa nature même, une nature particulièrement explosive.

Caricature et choc des cultures

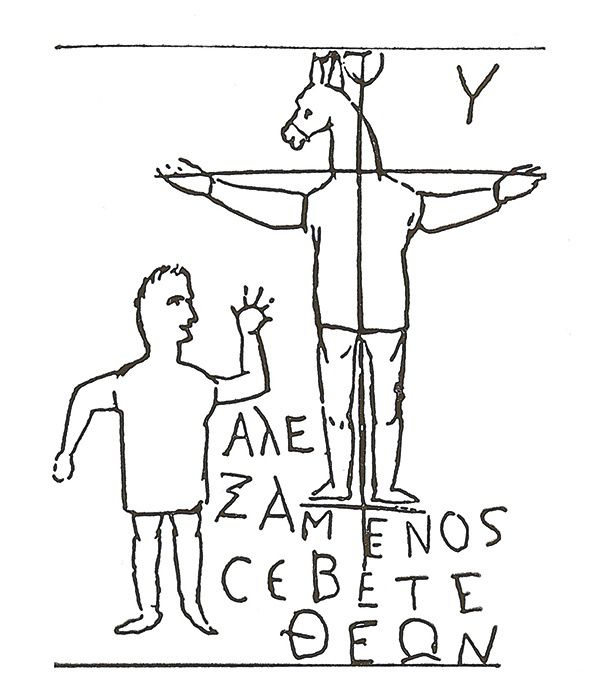

Au 19e siècle à Rome, a été mis à jour un graffiti antique représentant un personnage crucifié à tête d’âne, devant lequel se prosterne un autre personnage avec cette inscription : « Alexamène adore Dieu »

(Fig. 2 : Graffiti romain reproduit notamment par Jules Champfleury dans son Histoire de la caricature antique, 1867).

Certains juifs dénonçaient à l’époque romaine l’idolâtrie et l’immoralité des membres de la très jeune secte chrétienne. On colportait aussi l’idée que les chrétiens auraient adoré la tête de l’âne. Un auteur chrétien de l’époque, Tertullien, qui attaque tout autant le paganisme, le judaïsme et les « hérésies » diverses, se plaint alors du fait qu’« on vient de faire paraître (…) une nouvelle figure de notre Dieu. C’est un mercenaire, habile à échapper aux bêtes, qui a proposé cette peinture avec l’inscription suivante : LE DIEU-ANE DES CHRETIENS ; il avait des oreilles d’âne et un pied en sabot, tenait un livre à la main et était vêtu d’une toge ». Ce graffiti et cette description attestent de l’existence très ancienne d’images polémiques, des images servant à propager un message politique dans l’espace public en recourant à la moquerie, à l’animalisation et à l’exagération, tous ingrédients propres à la caricature. Il n’est pas inintéressant de relever que l’image caricaturale confronte deux cultures : celle de l’auteur et celle du récepteur, qui peuvent être très éloignées l’une de l’autre. L’image caricaturale procède également de deux croyances : celle de ses concepteurs, persuadés de son pouvoir sur les foules ; celle de ses cibles également, outrées par l’injure, convaincues que de tels signes peuvent les atteindre. Et c’est bien cette conviction du pouvoir (réel ou supposé, plus supposé que réel) de la caricature, qui fonde toutes les velléités de censure visant la diffusion publique de telles représentations. Depuis lors et jusqu’au 18e siècle, tous les pouvoirs constitués, et a fortiori les Etats, ont cherché à contrôler la diffusion de l’écrit et des images, exerçant une censure rigoureuse à l’encontre des caricatures les visant (en général en provenance de l’étranger), favorisant au contraire la production de dessins satiriques contre leurs ennemis. En France, la censure royale qui se double d’une censure religieuse, s’effondre avec la révolution de 1789. Depuis cette date alternent des périodes de liberté et d’autres, plus contraignantes contre les images.

1830, naissance du dessin de presse

C’est en 1830 que naît véritablement le dessin de presse. Jusqu’alors, images satiriques et journaux faisaient l’objet de publications séparées, les images paraissant, depuis le 16e siècle et l’invention de Gutenberg, sous forme de feuilles volantes. L’idée d’associer systématiquement articles pamphlétaires et caricatures revient à un dessinateur et patron de presse talentueux, Charles Philippon, découvreur entre autres de Daumier. Dans La Silhouette d’abord (1829), puis avec Balzac dans l’hebdomadaire La Caricature (1830) avant de lancer le premier quotidien satirique illustré au monde (Le Charivari, 1832), Philippon combine textes et images, dans un élan particulièrement fécond, qui fonde une culture satirique aussi dynamique qu’inédite. Or, depuis 1789, d’une part les élites associent caricature et désordre social, de l’autre le journal – plus encore que le livre -, est perçu comme un média particulièrement dangereux, propre à mettre les foules illettrées en mouvement. Si le roi Louis-Philippe qui prend la suite de Charles X après les Trois glorieuses « offre » la liberté de la presse (Charte de 1830), rapidement, le pouvoir s’affole de ce produit nouveau qu’est le journal satirique illustré, qui suscite tant de fantasmes. C’est que, les dessinateurs n’épargnent pas le roi, car ils conçoivent leurs charges dessinées comme des armes aussi puissantes que les foules en colère elles-mêmes. Conséquence : saisies, procès, condamnations et amendes se succèdent. Lors d’un de ces procès pendant lequel la justice reproche aux dessinateurs d’avoir représenté la figure du roi, Philippon imagine quatre fameuses « croquades » dans lesquelles il représente une poire qui prend progressivement l’apparence du visage royal. Avec ce dessin, Philippon tente de convaincre le juge que, si un journal satirique est condamné pour une caricature de Louis-Philippe, il faut en conséquence condamner toute représentation de poires, car Louis-Philippe est doté d’une tête piriforme !

(Fig. 3 : Croquade de Philippon réalisée en audience le 14 novembre 1831 et reproduite par la suite pour payer les amendes. La justice reproche au journal d’avoir publié une caricature du roi Louis-Philippe représenté en maçon.)

La justice refuse bien sûr de suivre le raisonnement impertinent et condamne donc Philippon. Les dessinateurs multiplient alors cette image de la poire pour charger le roi. On assiste même à une diffusion tout à fait inédite du motif dans l’espace public, sous la forme de graffitis à Paris et en province, que la police efface de manière systématique. La pression de la censure est telle que Philippon et Daumier sont incarcérés pendant de longs mois. Dans cette période, la figure du dessinateur héroïsé émerge, comme celle de la censure. Car si les satiristes brocardent le pouvoir, fait nouveau, ils attaquent aussi toutes les entraves que connaissent les journaux et multiplient les représentations évoquant la censure : allégories de la liberté entravée, presses écrasées sous le poids des amendes, procureur en charge de la presse muni de ciseaux ou d’autres instruments coercitifs… (Fig. 4 : Dessin d’Auguste Bouquet (1810-1846), paru dans La Caricature politique n°85, du 14/6/1832, représentant le procureur Jean-Charles Persil.)

Comment mesurer le pouvoir des images et les effets de la censure ? En septembre 1835, suite à un attentat manqué contre Louis-Philippe, le pouvoir édicte diverses lois de censure, imposant aux dessinateurs et aux journaux de soumettre leurs dessins à l’administration avant publication. C’est la censure préalable qui s’impose, plus aucun dessin politique ne paraît en France jusqu’à la Révolution de février 1848. De ces affrontements entre la presse et le pouvoir entre 1830 et 1835 il est possible de tirer quelques leçons : les dessinateurs, tout comme les autorités, ont de toute évidence surestimé la capacité du dessin politique à fragiliser le pouvoir ; de son côté, la censure après publication (saisie, procès, amendes ou prison), n’a pas permis d’affaiblir la combativité des caricaturistes ; enfin, il a fallu une loi instaurant la censure préalable pour que le roi et son gouvernement soient définitivement hors de portée des flèches de la caricature.

La Révolution de février revient pour quelques années sur cette censure préalable. On assiste néanmoins très vite à l’émergence d’une nouvelle forme de censure dans le cadre de la première élection présidentielle française (10 décembre 1848). Dans les semaines qui précèdent, des partisans de Louis-Napoléon Bonaparte, un des cinq candidats en lice, se massent devant les librairies qui affichent dans leurs devanture des caricatures de leur champion, menaçant les libraires de voies de fait si les images ne sont pas retirées ou détruites. Des vitrines sont brisées, des libraires molestés. Certaines de ces caricatures figuraient Louis-Napoléon avec une tête d’âne ou comme un alcoolique.

Les autorités multiplient également les pressions contre les journaux avec le retour du cautionnement (paiement d’une forte somme pour pouvoir fonder un journal).

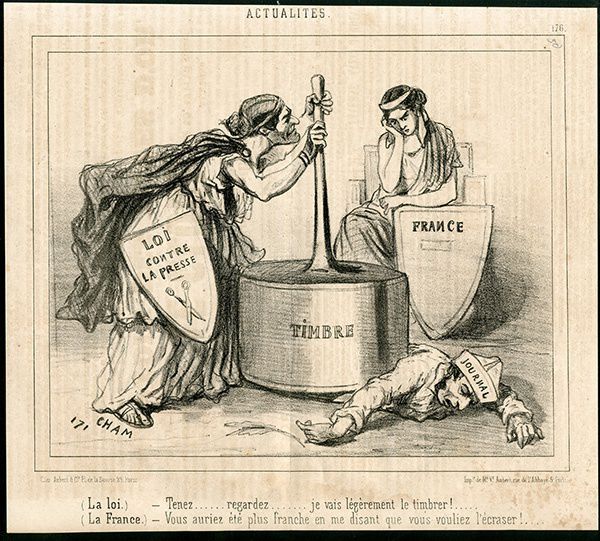

(Fig. 5 : dessin de Cham (1819-1879) paru dans Le Charivari, 3/8/1850.)

La censure touche tout au long du 19e siècle également le théâtre, et entraîne même l’emprisonnement d’un dessinateur pour une caricature hostile au futur Napoléon III. Mais c’est bien sûr à partir de décembre 1851 que la censure préalable opère son grand retour. Le Second Empire aiguise encore un peu plus ses ciseaux en augmentant le « timbre » (taxe sur les journaux) et le cautionnement. Le pouvoir édicte également une nouvelle règle : l’obligation pour tout dessinateur d’obtenir l’autorisation écrite de toute personnalité dont il souhaite publier la caricature. Lamartine a ainsi refusé d’accorder son autorisation, au nom du respect de la création divine qu’est l’homme lui-même. A contrario, pour dénoncer cette nouvelle forme de censure, les partisans de la liberté n’ont pas hésité à donner leur accord, que des journaux ont pris l’habitude de reproduire sous le portrait-charge pour mieux dénoncer les atteintes au droit des crayons. Hormis quelques rares périodes d’instabilité qui lèvent les entraves à la publication, ces règles contraignantes accablent journaux et dessinateurs jusqu’au vote de la grande loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse. Jusque là, toutes les sensibilités politiques se sont emparées de la caricature, notamment dans les années 1881 et toutes sont victimes de la censure : journaux républicains, orléanistes, bonapartistes ou encore royalistes. Tous ou presque figurent la censure sous l’apparence d’une concierge munie de grands ciseaux à laquelle on attribue le sobriquet d’Anastasie.

(Fig 6 : Dessin d’André Gill (1840-1885), « Madame Anastasie », paru dans L’Eclipse du 19/7/1874. En plus des ciseaux, Gill caractérise l’obscurantisme de la censure par la présence de la chouette, animal lié à l’obscurité).

De nombreux dessins paraissent modifiés sinon amputés, certains visages ayant été effacés pour répondre aux exigences de la censure.

La liberté retrouvée, enfin !

La grande loi sur la presse de juillet 1881 modifie considérablement la situation. Le dessinateur n’a plus à soumettre son dessin à la censure avant publication, ni obtenir l’autorisation écrite des individus dont il publie la caricature. Le cautionnement est supprimé. Cette grande liberté accordée aux caricaturistes concerne également un sujet sensible qu’est la religion, les républicains au pouvoir souhaitant réduire l’influence du clergé sur la société. Même la République peut-être caricaturée ! Des centaines de journaux illustrés de caricatures voient le jour dans les années qui suivent, la période qui s’étire jusqu’à 1914 constituant un véritable âge d’or pour la presse en général et la caricature en particulier. Plusieurs journaux quotidiens tirent jusqu’à un million d’exemplaires ! L’image satirique et l’illustration dessinée règnent en maître dans l’édition, dans les journaux, sous forme d’albums, de feuilles volantes, et bientôt d’affiches et de cartes postales. On assiste à une banalisation de l’image et également de la violence caricaturale. La caricature ne fait plus peur, les institutions se sentent suffisamment solides pour faire face aux critiques en images censées toucher plus particulièrement les foules illettrées, les fameuses « classes dangereuses » comme on disait alors au mitan du 19e siècle. Même le très catholique Pèlerin, un journal familial qui tire à 420 000 exemplaires avant 1914, publie de très virulentes caricatures politiques contre les républicains, les socialistes, les francs-maçons et les juifs (antisémitisme, affaire Dreyfus). Des caricatures qui ne plaisent pas à tous les catholiques…

La liberté comprend tout de même quelques limites : celles prévues par la loi, comme la diffamation ou l’apologie du crime. Des lois restreindront également l’expression politique suite aux attentats anarchistes des années 1890 ; la nudité fait l’objet de poursuites (outrages aux bonnes mœurs), avec la condamnation à de la prison du dessinateur Lavrate en 1883 ; l’Armée jouit d’une certaine protection, au point qu’un autre dessinateur est emprisonné en 1889 pour une caricature figurant des généraux armés de sabres ensanglantés, tandis qu’un autre subira le même sort en 1908 après avoir représenté le général d’Amade en boucher (répression d’émeutes au Maroc).

(Fig. 8 : dessin d’Aristide Delannoy (1874-1911) paru dans Les Hommes du jour du 12/5/1908. Malgré la loi de juillet 1881, le dessinateur est condamné à un an de prison et incarcéré).

D’autres formes de censure existent : celles liées à la diffusion, le réseau Hachette (librairies dans les gares) se réservant par exemple le droit de refuser de vendre tel ou tel journal. De son côté, le pouvoir use parfois de subterfuges. Quand une caricature en couverture de journal déplaît aux autorités, le préfet de Paris Lépine, sans devoir initier de procédure judiciaire, interdit le journal d’affichage, ce qui ne revient pas à une interdiction formelle, mais réduit considérablement l’exposition du périodique, et donc en limite la diffusion. La fameuse Assiette au beurre a fait de nombreuses fois l’objet de ces interdictions d’affichage, notamment pour un numéro publié en 1903 montrant le visage du roi anglais Georges V en lieu et place du postérieur dénudé de l’allégorie de l’Angleterre. Pour contrer l’interdiction d’affichage, l’éditeur a pris l’initiative de faire recouvrir le postérieur d’un jupon, mais uniquement pour les numéros « affichés ». Il faut savoir jouer avec la censure !

(Fig. 9 : dessin de Jean Veber (1868-1928), « Impudique Albion », paru dans L’Assiette au beurre du 28/9/1901. A gauche, version originale publiée, à droite, version originale recouverte à la main pour contrer la censure du préfet Lépine).

On perçoit également déjà une forme d’autocensure ou d’adaptation : au cours des années 1890, les quotidiens commencent à s’intéresser au dessin d’humour et politique. Dans les quotidiens à grand tirage, c’est l’humour qui prédomine sur la polémique. Il ne faut pas effrayer le lecteur ! En fonction de sa ligne éditoriale, chaque média opte pour un ton et une forme particulière de dessin, qui correspond au mieux aux attentes de la rédaction.

Une presse au garde à vous

La guerre de 1914 met fin brutalement à cette ère de liberté. Si en France les autorités restaurent très vite la censure préalable pour l’ensemble de la presse (écrits et images), dans la plupart des pays belligérants, rares sont les éditeurs et les dessinateurs à se soustraire à l’Union sacrée, à l’esprit belliciste du temps. La censure veille au grain, mais finalement moins pour caviarder les idées pacifistes que pour juguler la diffusion d’informations stratégiques ou ménager les susceptibilités d’un pays neutre ou d’un allié. Peu à peu néanmoins, la censure cherche à endiguer également les critiques qui montent contre les gouvernements en place. En France, c’est la presse de gauche qui subit le plus durement les assauts de la censure politique. Symbole de cette presse, le Canard enchaîné rivalise d’imagination pour faire rire ses lecteurs aux dépends des censeurs.

(Fig. 10 : Couverture du Canard enchainé du 20/12/1916 avec un dessin de Gassier (1883-1951) évoquant la censure).

Lorsque les autorités lèvent la censure en 1919, la presse jouit d’une image passablement négative. Alors que le monde prend conscience des horreurs de la guerre, journalistes et dessinateurs « bourreurs de crâne » sont accusés d’avoir facilité l’hécatombe en colportant des mensonges pour mieux galvaniser les soldats et souder les civils derrière la « patrie ».

Dans l’entre deux guerres, la presse trouve une nouvelle tutelle : l’argent. De nombreuses affaires éclatent, qui montrent combien les grands journaux sont perçus comme des affaires profitables, l’information s’apparentant à une marchandise commercialisée et monnayée par des « puissances d’argent » qui n’hésitent pas à user de chantage et de pressions pour mieux s’enrichir et obtenir des faveurs du pouvoir.

Avec la Seconde Guerre mondiale la censure préalable revient en force dès septembre 1939, entrainant une multiplication des « blancs » et favorisant la naissance d’une presse clandestine.

(Fig. 11 : couverture de journal typique de la « drôle de guerre » qui voit le retour de la censure préalable : Le Merle, 22/9/1939).

Si la plupart des dessinateurs se réfugient dans le dessin d’humour ou s’abstiennent de travailler pendant cette période, un certain nombre d’entre eux collaborent ouvertement avec les nazis sous l’occupation ou soutiennent le maréchal Pétain. Le dessin de presse se fait alors propagandiste et les autorités se montrent sourcilleuses : le dessinateur français Jean-Bernard Aldebert, qui travaille pourtant pour Vichy, est arrêté puis déporté début 1944 pour avoir figuré un personnage brun à longue mèche sur le front et petite moustache la main coincée dans un sucrier.

Depuis la Libération, le dessin satirique jouit de nouveau d’une grande liberté, tout en se montrant plus distancié que dans la période précédente, moins militant et radical. Ce qui n’empêche pas les tensions : après le retour de de Gaulle au pouvoir en 1958, les saisies et les condamnations se multiplient. L’humour « bête et méchant » qui émerge (Siné-Massacre, Hara-Kiri) n’est pas du goût des autorités, et nombre de journaux (dont le Canard enchaîné bien sûr) sont saisis pendant la guerre d’Algérie.

(Fig. 12 : Dessin de Siné (1928-2016) paru dans Siné Massacre du 10/1/1963. Pendant la guerre d’Algérie nombre de journaux sont saisis, avec parfois des poursuites et des condamnations).

En 1970, L’Hebdo Hara-Kiri avec sa couverture « Bal tragique à Colombey = 1 mort » est interdit. On ne rigole pas avec la mort du général ! Lors de sa campagne pour la présidentielle, Valéry Giscard d’Estaing avait assuré vouloir rompre avec les vieilles habitudes gaullistes, en affichant une ligne très libérale en matière de critique du président. En 1976, il n’en fait pas moins interdire en référé la vente d’un jeux de cartes à jouer le caricaturant édité à Nancy. Cette procédure a permis au « Giscarte » d’acquérir une renommée internationale, des journalistes étrangers s’étant précipités pour couvrir l’événement.

Quand l’opinion s’en mêle : pressions plutôt que répression

Ces dernières décennies, la censure à changé de visage. Si les réseaux sociaux sont accusés d’exercer une censure morale (nudité) voire politique, les communautarismes qui ont émergé se sont notamment focalisés sur la caricature et son langage débordant. C’est bien sûr le cas avec l’affaire dite des caricatures de Mahomet en 2005-2006. Un journal danois explique alors vouloir tester la liberté d’expression au sujet de la représentation de Mahomet. Les 12 visages publiés en septembre 2005 par le Jyllands-Posten laissent d’abord le monde indifférent. Cinq mois plus tard, après le travail souterrain d’imams danois auprès de chancelleries de pays dits « musulmans », une crise mondiale éclate, totalement inédite puisqu’elle concerne pour la première fois des caricatures.

(Fig. 15 : dessin de Riss paru dans Libération du 7/2/2007).

Cette crise ouvre une nouvelle période avec le procès intenté et perdu par deux associations musulmanes françaises contre Charlie Hebdo. Malgré cette victoire, au nom du droit à la satire et de l’absence de délit de blasphème dans le droit français, la peur et l’autocensure gagnent du terrain, renforcées par la montée des revendications communautaristes qui voient dans la caricature un outrage à l’intégration, un dénigrement systématique. Le dessinateur ne peut plus recourir aux métaphores sans prendre le risque d’être lu au premier degré, avec comme point extrême, les attentats de janvier 2015 qui ont alors principalement visé la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Bunkerisé depuis lors, le journal satirique, historiquement fondé à porter la parole des faibles contre les puissants, est dorénavant protégé et soutenu par les pouvoirs publics, l’armée, la police, contre une menace insidieuse.

Depuis 2005-2006, des polémiques éclatent régulièrement suite à la publication de dessins de presse. Banalisée à la fin du 19e siècle, la caricature est devenue un objet incandescent, la Toile mondiale servant de caisse de résonance à ces instrumentalisations malveillantes du discours sur la caricature. Car pour Charlie Hebdo, les nouveaux censeurs ne sont pas les réseaux sociaux eux-mêmes, mais les internautes qui y officient et stigmatisent par leurs commentaires acerbes voire haineux les dessins satiriques et leurs auteurs.

Les sociétés d’aujourd’hui accueillent moins volontiers la satire. Alors qu’au 19e siècle le genre était crédité de sa capacité à affaiblir les tyrans et les puissants et dénoncer les « ridicules », il semble de nos jours inadapté, incapable de se soumettre au besoin de reconnaissance identitaire. Volontiers radical, le dessin satirique contrevient au besoin d’empathie et de résilience. Présent dans la grande presse, il n’est plus « l’arme des désarmés » comme l’écrivait Jules Vallès, il aurait plutôt tendance à désarmer l’ensemble des lecteurs. Profondément ancré dans une culture nationale, il se trouve en décalage une fois mis en ligne sur la Toile, même s’il ne faut pas exagérer le potentiel de diffusion dématérialisée, les barrières linguistiques étant considérables sur le web.

Si la censure administrative et politique contre la presse perdure dans nombre de pays totalitaires (nombre de dessinateurs y sont menacés, arrêtés, incarcérés voire parfois tués), dans les démocraties, la barrière de l’argent, la pression généralisée et un désamour du public pour la satire visuelle contraignent notablement les dessinateurs et réduisent la marge de manœuvre des rédactions. Une forme d’autocensure sociale semble en passe de triompher.

(Fig. 16 : Dessin de Guillaume Doizy, 2020.)

Guillaume Doizy

/image%2F0947248%2F20141221%2Fob_0040c8_cc-14383b.jpg)